来源: 纵横杂志 张志和 口述

张志和 口述 纵横杂志

2025年01月01日 08:18 北京先生曾经对我说:熟悉古代书画,就像熟悉老朋友一样,提到某人的名字,马上就能想起这人是谁;听人说话的声音,甚至听到走过来的脚步声,就知道他是谁。到这个程度,你才能说了解这个人。先生搞书画鉴定,其实正是对书画熟悉到了这个程度。

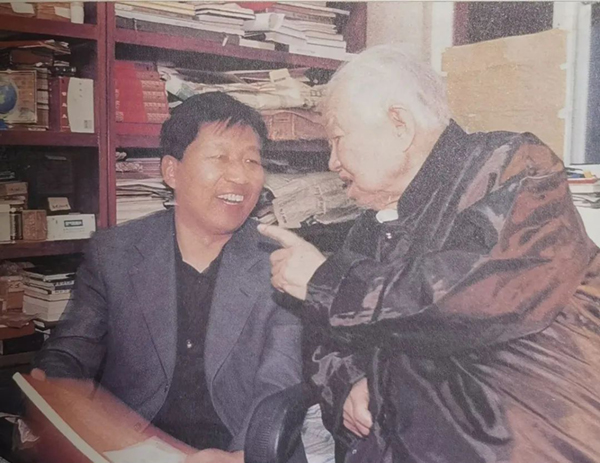

张志和 (左)与恩师启功先生(右)在一起

我的恩师启功先生生于1912年7月26日。1992年,在先生80岁高龄的时候,我考入北京师范大学师从启功先生,攻读中国古典文献学博士学位,并向他学习书法艺术,直到先生去世。我1995年毕业后在京工作,有机会经常回到恩师身边向他请教,因此,对先生的生活和工作情况尤其是他最后13年间的情况有一些了解。我有幸向先生学习两种学问:中国古典文献学专业和书法艺术。虽然先生已故去19年,但先生的音容笑貌却每每浮现在我眼前,先生的谆谆教诲时刻萦绕在耳边,勾起我对先生的深深思念。

口述者张志和

感受先生的文史之学

启功先生晚年有很多社会兼职,正式职业是北师大中文系教授。先生教授古典文学,他的学问并不限于文献学这个领域。先生去世时,国家给他的评价是“文史专家”。在文史之学方面融会贯通到何种程度才可称为“专家”呢?一般来说,大学教授讲课先要备课,给学生讲一个专题或者开一门课程,自己要先搞清楚这门知识或者学问。先生的学问,却不是这样。他的学问是融会贯通的,讲课也好,谈学问也好,不需要提前准备,你随机提出任何问题,或者他看到你有什么疑问,都可随时给你指出或作具体解答。先生的这种渊博,让我感受极深。

先生对于文史文献的谙熟,非常人所能及。1993年,我在南方买了几本线装书,其中一本叫《搭截大观》,告诉先生,先生笑着说:“好。《搭截大观》就是八股文选,相当于现在的高考作文选。现在的人用不上了,在清朝却是宝贝。要考功名,离不开这个。”先生说:“八股文其实并不是坏得一无是处,也还值得现在的人学习和借鉴。因为写八股文既有题目的限制,又有程式的要求,就像戴着镣铐跳舞,能跳得好就很难。但总有高手能写得好,这就很难能可贵。清朝考科举所用的八股文的题目,基本上是从《四书》中随便截取几个字,甚至是前一句截取一两个字,再从后一句中搭上三两个字拼到一块儿,就可算作题目,这就叫‘搭截’,然后,要你写出一篇经邦治国的文章来,这是很不容易的。比如说用‘赵春’这两个字做题目,八股文开篇叫‘破题’,你怎么写?这两个字本来没有意思,也要讲出意思来。就有高人用妙笔破这个难题,他写道:‘姓为百家之首,名占四时之先。’这两个字的意思就体现出来了,这叫高智商吧。还有个题目叫‘子曰’,这题怎么破?也有高人写道:‘匹夫而为万世师,一言而为天下法’,这个‘子’就是指孔子,他在春秋时其实只是个平民,不是贵族,所以说是‘匹夫’,可是却成为‘万世至圣先师’;所谓‘曰’,就是‘说话’,他说的每一个字儿都成为经典,被天下人效法。这当然有点夸张。但你不能不说他这个题‘破’得很巧妙啊。”先生话锋一转,又说:“也有愚蠢的人,写八股文闹笑话。比如《三十而立》这个题目,有人这样破题:‘两个十五之年,给板凳椅子皆不坐也。’岂非可笑?”先生就这样轻轻松松,已经把八股文的体例作法、这种文体的性质以及今人该如何正确对待八股文乃至科举考试等题都讲得一清二楚了。

1995年前后,我有20余篇论文发表,考虑到以后结集出版,于是想请先生给我题个书名。我征求先生意见,说:“以后把论文结集出版,书名叫《吹剑录》可以吗?”起这个书名,是借《庄子》一书中的故事,书中说一个人吹剑柄上的小孔儿,发出的声音没有吹箫或吹笛子的声音大。我的文章没有什么影响,所以就叫《吹剑录》吧。我当时认为起这个书名挺有学问。先生听后说:“这个书名虽然不错,但是,南宋时有个叫俞文豹的文人,他有本书名字就叫《吹剑录》,重复用人家的书名总是不太好吧。”我一听就愣了,俞文豹在历史上少有人知,先生却了解他的作品,先生的博学令人钦佩。

先生对于古代经史子集文献内容的熟悉,人所共知,坊本小说、话本、杂记之类的书他也都很熟悉。1995年6月,我在北京的旧书店里买到了一部民国初年的石印本小说《铁冠图》,告诉先生,他不假思索地说:“那是写李自成的。”我谈到《三国演义》研究,认为这部小说是古代说书艺人在书场上讲出来的故事,并不是罗贯中的个人创作。先生点头并举例说:“包拯的故事原来叫作《龙图耳录》。”接下来先生一字一句将旧时代这种说唱文艺的传播情形讲给我听。

启功先生在书房

对于红学研究,先生有自己独到的见解。他曾给《红楼梦》作过校释,这是一部百科全书式的小说,牵涉许多历史故实,一般人读不懂,就是因为对历史文化缺乏了解。我读了先生的校注本,才觉得豁然开朗。在此书的思想性分析上,当下流行的一些说法,在先生那里都有非同寻常的精辟见解。例如贾宝玉的爱情婚姻,读者多认为宝黛爱情可惜,但是薛宝钗却做了贾宝玉的配偶、并把这个爱情悲剧上升到封建礼教对人性的摧残。在这个问题上,先生不以为然。先生从家庭关系入手讲贾母并非独断,而是很有人情味。他说,贾宝玉不能娶林黛玉为妻,更重要的原因是我国的传统有所谓“中表不婚”,即姑姑、舅舅的子女不能通婚。姑姑的女儿嫁给舅舅的儿子,叫做“骨肉还家”,血缘关系太近的人结婚,“其生不蕃”。林黛玉若嫁给贾宝玉,就犯了这个忌,所以宝黛爱情悲剧,既不是作者有意安排的情节,也不完全是一个封建家长专制的问题,而是合乎当时实际生活背景的一个事件而已。先生这些见解虽是一家之言却很发人深省。诸如此类的学问,我领教过很多。先生说他的学问叫“猪跑学”,他诙谐地解释说:“没吃过猪肉,还没见过猪跑路?意思是说,做学问的人要多读书,见识要广博。至于广博到什么程度?是没有止境的。”

我从中学到大学,拜了很多老师,最后到启功先生门下,才体会到“大师”风采!先生的博学是和别的教授不一样,先生不是把书本知识装在脑袋里就完了,他有一个非常重要的特点,就是《红楼梦》上讲的“时事洞明皆学问,人情练达即文章”。

先生做学问,最大特点体现在他一辈子读书不止、学习不止,直到生命终结。2004年冬天,也就是他最后一次住进医院以前的日子,我去看望他,他还手捧着苏东坡的诗集。大师离不开书,但从不胡乱读书。先生晚年作过一个对联:“饮余有兴徐添酒,读日无多慎买书。”这正是他晚年生活的写照。

先生做学问非常严谨,严谨到什么程度?比如他从来不让人帮他整理或誊抄文章,都是自己亲自做。诸如此类的小事,给我留下了非常深刻的印象。

亲历先生鉴赏书画

先生鉴定文物主要在古籍文献和书画、篆刻等方面。人们知道,启功先生中学没有毕业,他的学问主要是从好学和自学中来。古人说“转益多师是吾师”,启功先生就是这样。他年轻时曾师从贾羲民、吴镜汀学绘画,经常到故宫博物院看各种展览,专家评点古代名家绘画、书法作品,他就在旁边听,听过就能记下来,他的记忆力惊人。1939年,先生27岁时,即受聘为故宫博物院书画鉴定方面的专门委员会委员。新中国成立后进入国家文物局文物鉴定委员会,当时该委员会有7个委员,包括谢稚柳、徐邦达、杨仁恺等,专门搞书画鉴定。改革开放以后,国家文物局曾安排他们几位委员成立专家组,把全国各省、地区乃至藏品较多的县级博物馆所藏的书画文物全部考察了一遍。这使先生在书画鉴定方面见识更为广博。他还亲到日本、法国、德国和美国等国家的大博物馆,调查中国流失海外的书画文物,并且带回了不少文物资料,其中有些东西也给我看过。唐代小楷《灵飞经》的墨迹原件在美国,他在美国看到,请人拍了照片,回来后专门拿给我看,说:“你拿回去复印一份,这个东西太珍贵了。看了这个东西就可以知道,《灵飞经》刻帖和墨迹原件之间距离有多远,发生了多少变化。”我也因此受益匪浅。

有人说,文物鉴定专家可分为学问鉴定、艺术鉴定和技术鉴定等几种类型,这是外行话。我理解,文物鉴定不是一个纯粹鉴定真假的问题,而是一个学问境界和艺术修养的问题。有了较高的综合性的学问境界和文化修养之后,才能知道一件东西的价值有多大、艺术品位有多高。仅辨别真假,并没有太大的意义。那些年,我在先生家中旁观他鉴定书画,这种感受很深。

例如书法鉴定,作为一门艺术,要搞懂它,就需要把中国古代的文字演变过程搞清楚,也需把历代的书法家和书法作品的源流搞清楚,做到心中有数。所以,启功先生说:字是怎么写好的?这里面有很多“事儿”,这些“事儿”搞清楚了你才能写好,搞不清楚就写不好。搞清楚的过程中,学问见识也就出来了,那么,鉴定书法还难吗?大家知道,书法史上有一件重要作品,就是西晋陆机的《平复帖》,它是现存最早的书法墨迹,但历代鉴藏家都不能完全辨识其文字,自然也搞不懂其内容含义,这个难题最终是由启功先生破解的,他的《〈平复帖〉说并释义》,文字不多,其考索明辨清晰,足令人叹为观止。

鉴定书画,必须对古代书画非常熟悉,熟悉到什么程度?先生曾经对我说:熟悉古代书画,就像熟悉老朋友一样,提到某人的名字,马上就能想起这人是谁;听人说话的声音,甚至听到走过来的脚步声,就知道他是谁。到这个程度,你才能说了解这个人。先生搞书画鉴定,其实正是对书画熟悉到了这个程度。

1994年,我陪先生看望刘乃和先生(北京师范大学历史系教授)。刘先生家门背后有幅挂历,上面都是古代名画,刘先生很喜欢这些名画。启功先生拿起挂历翻看,他不用看名款,直接就能说出每一幅名画的作者是谁、哪朝哪代、什么风格特点,掌故传说等等,都一清二楚,如数家珍。

艺术鉴定的关键在眼力。艺术鉴定家的眼睛和常人的眼睛是不一样的。比如书法,为什么一般人辨别不出真假?是因为没有这个眼力。先生可称为“火眼金睛”。1995年,从台湾来了几位客人,拿了一幅溥心畲的小楷手卷,写得很精到,我当时感觉,这件作品很像王献之的小楷“《洛神赋》十三行”,很雅致。想来客人也以为这是件宝物,所以特意拿来请先生评鉴。先生初一看,说“好”。然后,俯下身来仔细再看,立即说道:“这个东西是复制品!”众人愕然。先生说:“民国时期生产不了这么长的纸!当初,这个手卷是用两张纸接起来的,两张纸中间应有 ‘接缝儿’才对,现在‘接缝儿’没有了,变成了一张纸,所以,是复制品。” 几位客人都俯身细看,才发现手卷中间有大约三分之一发丝那么细微的一条灰线是复印留下的“接缝儿”痕迹!都不免大失所望。但是,大家都难以理解,启功先生怎么会有这样一双厉害的眼睛,即使是民国时期的造纸情况,他也非常清楚。

1996年,有人从东北鞍山用特快专递寄来孙中山写的四条屏照片。先生说:那东西一定是假的,不用看。民国时,孙中山大总统为了募捐,给人写三两个字是有可能的,说他曾经写过四条屏,是根本没有的事儿。还有人拿慈禧太后写的几张字来给先生看。先生说,这东西不用看,慈禧太后所有的字都是大臣代笔,这是公开的秘密。先生把这叫做“未开卷即知为伪迹”,这是需要丰富的知识作支撑才能做得到的。博学慎思而后能笃行明辨,这就是启功先生的境界。

权威的鉴定专家一言九鼎,尤其是对那些具有重要文物和艺术价值的作品作鉴定,作品的经济价值也随之显现。例如,1992年著名的《出师颂》墨迹在拍卖会上现身,作品真伪不是个问题,但价值几何?最后由启功先生拍板,国家财政部拨款2000余万元,由故宫博物院将其购回收藏。当时有人质疑,这件不足一平方尺的书法作品,究竟值不值这样昂贵的价钱?先生对我说:“这是隋朝以前的书法真迹,本应是无价之宝,因为拍卖,它才有了价格。若不值这个价,中国文化的价值何在?看看国外那些绘画作品的价格,就应当知道我们的书画该值多少钱了,我们应该有这样的文化自信。”由此可见,先生的鉴赏境界,不仅仅停留在辨别作品真伪等方面。

文物造假自古有之,文物鉴定也随之成为热门学科。假造鉴定名家的书画题跋坑害买家的事屡见不鲜。启功先生在书画鉴定界的崇高威望和可敬的人品,也成了一些奸商利用的条件——假造他的书画题跋,蒙骗他人。先生对此非常生气,他曾对我说:“这些人为了钱,丧尽天良。”无奈之下,1995年他在《光明日报》发表《声明》:他只为国家鉴定书画,一律不为私人收藏书画作品作鉴定和写题跋。其目的只有一个,就是想杜绝这种造假行为。

先生的艺术创作

先生的艺术创作主要在诗、书、画和文章方面。谈到这些,先生一再对我讲,学习研究中国古典文献学,如果只会写论文和出版学术著作就能当教授,好像不够格儿。因为你学这个专业,你要讲解诗词和古文,你理应就会作诗、填词、写古文。先生也是这样要求自己的,除了发表论文和学术著作之外,他还出版了三部诗集:《启功韵语》《启功絮语》《启功赘语》,收录了他所创作的1000多首诗,还有《诗文声律论稿》和《汉语现象论丛》等理论著述。他的诗词在哪些方面突破了古人?这需要我们读他的诗,同时对古典诗词有所了解,才能作出评价。我想介绍先生怎样作诗。先生的诗词,是大俗大雅兼而有之,于情、景、理、趣中透出一个 “真”字,每每发人深省,不少诗句一次读过,便终生难忘。

1994年元旦,先生“口占”一首:

起灭浮沤聚散尘,何须分寸较来真。

莫名其妙从前事,聊胜于无现在身。

多病可知零件坏,得钱难补半生贫。

晨曦告我今天始,又是人间一次春。

这首诗中间四句,虽近似口语,读来却让人感慨不尽,再也难以忘却。他对于吃喝从不讲究,他曾有诗说:“烹调千万端,饥时方适口。口舌寸余地,一咽复何有?”我是在1992年一次书法展上看到这首诗,后两句至今记忆犹新。

不少人写近体诗大都写成了顺口溜儿,先生不赞成这样的写法,他要求写近体诗,不仅要有诗的意境美,还必须合乎声律。他曾说:作诗不讲究平仄对仗,那是“大鼓书词”,不是诗。先生的诗词都很讲究声律之美。他的诗词创作,到应用的时候,临场发挥就能写出来,并且很雅。

常州有位画家叫谢伯子,是谢稚柳先生的亲侄子。谢稚柳先生和启功先生同是国家文物鉴定委员会的主任委员,谢稚柳先生的绘画、书法、诗词都很高妙。1993年,谢伯子70多岁时,我曾邀请他到北京作画。后来,他出版个人画集,想请启功先生给他题词,我向先生转达此意,因为有谢稚柳这层关系,先生欣然答应,当着我的面儿给谢伯子先生写了一首诗:

池塘青草谢家春,绘苑传承奕世珍。

妙诣稚翁归小阮,披图结念似前尘。

这首诗将典故、名句和真挚的友情融会在一起,非常妙趣横生。当时先生只用几分钟的时间就写好了。

在先生门下读书期间,我有一次将《兰亭序》临写成一个手卷,觉得可看,就把它装裱起来。装裱时,有意在后边留了一块空白,当然是想请先生在后面给我题字,但又不敢奢望。让我喜出望外的是,他看了之后很高兴,便乘兴拿起一个小纸片儿,用铅笔在上面写,写完之后又琢磨修改了一下,随即拿起毛笔来,在手卷后面挥写:

茧纸空闻出永和,千秋艺苑沐余波。

拙书竟有临摹者,流毒弥天愧作多。

落款:“志和同志索题,一九九三年,严冬大雪,挥汗书之,启功”

这是先生当着我的面为我题写的诗,而且平仄格律完全符合要求。先生非常强调这一点,他随手写出就能做到。

先生书法名气大,但他自己却不以为然。他曾对我说:“读书人会写字是正常的,何必过分渲染?别人说我‘写得好’,我只不过比别人写得清楚一点罢了,这个就值得炫耀?”话虽这么说,谈到他的书法,我们还是要承认,书法是一门高难的艺术,先生把历朝历代的书法研究透了,如古人谈书法的资料、文献都在他脑子里。人们常说,没有学养就写不好书法。我是见到了启功先生之后,才真正明白所谓的“学养”是什么,真正的书法艺术是什么,学养与书法艺术的关系究竟是什么。

现在人们谈书法,无一不主张创新,无一不主张写出个人的风格特点。但怎样才能创新和写出个人特点,却众说纷纭。而先生的书法艺术能受到广大书法爱好者的喜爱,是因为做到了真正的继承和创新。先生对于书法艺术,是特别强调继承前人。先生曾对我讲过:“书法什么叫‘特点’?特点不是有意表现出来的。把古人的好处与自己的病处结合起来,那就是你的‘特点’。”又说:“什么叫‘创新’?你学习古人的书法,一直到学习不动了,开始胡乱写的时候,那就叫‘创新’。”也许有人以为先生的观点很偏激,其实,在当今浮躁的社会里,先生是用这种方式来强调 “继承”古代书法优秀传统的必要性。在书写工具改变后的今天,继承传统书法艺术是困难而重要的一件事。

有人认为,不继承就能直接创新,写出自己的特点。先生认为,那种做法,会有“自我特点”,但恐怕和真正的书法艺术不会有多少关系。先生的书法艺术很有特色,他的书法作品,不论到哪里,人们不用看他的署名,一望便知,说“那是启功先生的字”,这恰恰说明他的书法已经形成了自己的“体段”,而这种 “体段”的形成,就是他的“创新”,“新”在何处?其实还是由继承而来。先生有一个汉字结构“黄金分割率”的说法,是他对大量的古代书法名作进行实际调查分析所得出的具有共性的结论,是把普遍存在的现象上升到理论的高度,再把它变成书写准则。启功书法的特点,最重要的来自于他始终坚持用“黄金分割率”处理汉字的结构之美。在笔法的运用上,启功先生也有他自己的原则,就是坚决不用“笔”代“刀”,用他的话说叫“一生师笔不师刀”,他重视临写墨迹书法,坚决反对模仿“碑帖”那种刀刻的效果。先生指出,大量的古代碑帖书法当然要学,但学习临写碑帖应坚持“透过刀锋看笔锋”。先生用一个形象的比喻说,这叫做“蛤蟆不吃死蚊子”。先生书法里所充溢的生命活力与情感魅力就是由此而产生的。

先生基本上不写篆书和隶书,只写楷书、行书和草书,也是他的一个特点。有一种书法观念,认为学习书法必须从源头学起,即从甲骨文、金文学起,再学习篆书、隶书,然后再学习楷书、行书和草书。先生不这么认为,他曾对我讲,汉字的各种书体,一旦形成就有自己的规律和特点,所以,学写楷书不必要从篆、隶入手。相反,如果先学习了篆书和隶书,再写楷书和行书,写出来的字一定不美观。这个道理是先生80多岁以后给我讲的,以他数十年的临池经验和见识总结的道理,很值得我们仔细体会。

先生的画作很少,但品位很高。所以,他的画比他的书法还要珍贵。我只想讲一点,他的绘画和他的书法一样特别重视继承传统,注意融会前人的成果。他主要学习元代人的绘画风格,又将自己的意趣融入其中。他最大的创新,是把竹子画成红色,渲染出一种仙境般的感觉,这是前人所没有的。我最陶醉他的“朱竹”,用朱砂画成,太精到、太有意境了。他的绘画还有一个特点,就是擅长把诗、书、画三者融为一体,将自己的诗、自己的书法和自己的绘画融合成一件艺术价值极高的精妙之作。这种作品在历史上少见,明清时期的大画家中只有几个人能做到,如八大山人、郑板桥等。

先生对我的教诲和关心

1992年,我考入先生门下攻读中国古典文献学博士学位。按照课程要求,1995年我完成学业,获得学位。在学问方面,我最大感受是先生让我知道了学问的境界是什么。书法虽然是“业余”课程,先生却教了我13年!我师从先生学习书法的过程,就像一个初来乍到的游人进入一座偌大的园林,但见柳暗花明、曲径回廊,风景如画,却不知深浅远近。先生就像一位高级导游,一步步引领你欣赏其中的风景,时不时把某一处的窗户纸捅破,让你又好像看到一片新世界,眼前顿时一亮。然后你会走过去,却又有看不到的风景。先生再给你捅破一层窗户纸,让你又看到一片世界。就这样,他让你眼界不断开阔,胸怀越来越宽广。这是个学习的过程,也是一个享受艺术的过程。

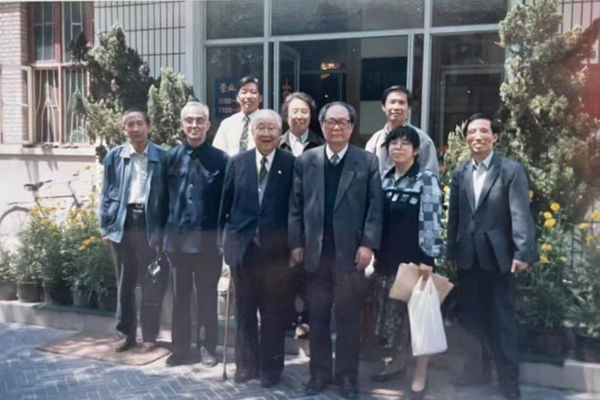

1995年,张志和博士论文答辩结束后,与答辩委员会几位学者和几位学生的合影。前排中间是答辩委员会主席冯其庸和启功先生,后排穿白衬衫打领带的是张志和。

可以讲,有这样一位恩师,足以使我成为世界上最幸运也最幸福的人了。他80岁时,思想境界、学问艺术都已经达到旁人难以企及的高度,他乐意把这些学问艺术毫不保留地传授给晚辈,此时我能够得到这样的机会向他学习是非常幸运的。

我一直很想说:我是他的书法弟子。但是,先生一直强调,他没有“书法弟子”。他向外人介绍时,常说“志和是北师大的校友”。一般人对此不理解,我最初也纳闷儿。他给我解释说:我和你在北师大中文系,是“教”和“学”的关系。要说学生,你学的是古典文学。书法呢?我当作“业余”,你也当作“业余”,我们只是有共同的兴趣爱好罢了。另一方面,他讲:书法不是可以随便“教”的。这个“事儿”,看似简单,又非常复杂。如果你没有一定的基础就很难“教”。打个比方,你从南京到北京来,你还在南京呢,打电话问我,北师大怎么走啊?我怎么告诉你?没法说,说了也白说。如果你已经走到“西单”了,然后问北师大怎么走?我说,过 “新街口”再往“小西天”走就到了。你才能知道“新街口”和“小西天”是北师大南边的地名,再往北走便到北师大了。先生讲这个道理,既简单又实在。书法的学习,正如走路,没走到一定的阶段,老师是没有办法给学生指路的。所以,北京师范大学后来成立了一个书法艺术系,招收书法专业的本科生和研究生,当时校方有意请先生指导书法专业的研究生,先生没有答应,就是这个原因。书法是一门看似简单,实际上却有着很高的难度和实践性很强的艺术,没有充分的实践基础,确实没法儿教。况且,很多人拜师,是为了拉大旗作虎皮。先生明白这一点,却从不这样讲,他只讲“人之所患,在好为人师”,所以,从不在书法方面与人称“师生”。

先生对我生活的关心,有些事儿很少有人知道。1992年,我将工作辞掉来到北京师范大学读书,当时我的孩子刚刚5岁,家庭生活拮据。在北师大上学期间先生经常资助我,这是先生对我的恩德,但他从不对外人讲。每逢过年回家,他总是给我拿钱,我推辞他就说:“你不要客气,你有需要只管跟我说,将来你能挣再还我。”这事儿看似很俗,却让我感受到了温暖,懂得了感恩。2024年9月20日,我为了报答启功先生的培养,向北京师范大学捐款1000万元,用于设立“启功励志奖学基金”,《人民日报》等多家媒体均有报道。

我临毕业前,为安排我的工作,先生亲笔给熟人写信推荐我,他在信中写有这样一句话,说志和“其人可靠,其才可用,非弟个人之私见也。倘蒙赐为转达,弟实感同身受”。为此,他安排车辆,让我陪他一起去同相关领导见面。当时,他已83岁高龄,这样做仅仅就是为了给我找一份工作!师恩重如山,我终生铭刻在心!

本文选自《纵横》杂志2024年第12期“往事追忆”栏目,口述者系故宫博物院研究馆员、享受国务院特殊津贴专家、中国书法家协会理事、第十二届河南省政协委员,张志国、张磊采访整理,图片由口述者提供。

信息提供:张志国(《纵横》杂志)

|