上世纪60年代中后期,家里伯父居住的西房土炕一侧,连炕体砌着一个长方形土仓。土仓表面连同炕墙一体糊着旧报纸,土仓上放着木箱、被褥、衣物等,布单子遮盖着,看上去只是土炕一侧置放物品的土台子。正是在这个“土仓”里,珍藏了伯父和家里的一些重要书籍。我们能在那时乃至70年代读到我国现代文学作品和古典文学名著等书籍,“土仓”起了非常特殊的作用。

一

我们家住固原县开城以南六盘山西麓脚下的史家磨村,民国十八年(1929)春,爷爷、奶奶从甘肃省秦安宋家台老庄逃荒投亲到这里。史家磨西靠六盘山西麓余脉黄龙山,东连尖疙瘩卯塬地和潘家堡子,北邻康家庄和青石嘴,南接施家庄和杨家岭,茹河源头支流南北穿村而过。山清水秀,土地肥沃,水草丰茂,牛羊满圈,生活富足。相传一杨姓老户人家的羊只过万,被称为“杨一万”而远近闻名。爷爷在早年从秦安迁来的舅舅家帮助下,经过几年勤劳拼打,置办田地家产,凿窑立户,定居下来。伯父、父亲、叔父及姑姑等相继出生,成长起来。

爷爷从小见证大爷爷由于读了私塾,认识和处理问题高人一筹,还成就了他的中医梦,这令爷爷羡慕不已。深受没读书困扰的爷爷把读书的希望寄托在下一代,创造一切条件支持子孙后代学文化。伯父宋文源是长子,爷爷尤其重视,早早请了私塾先生教授,又送到国立小学读书,直到考入固原五原中学(现固原一中)毕业,分配到青石嘴小学当了教师。解放前夕固原解放,青石嘴乡政府成立后,伯父又兼任了乡文书。解放后,伯父上调固原县委工作,后又调共青团固原地委。

(前二排左5为宋文源)

到共青团固原地委工作后被选送到北京中央团校进行培训,系统学习了马克思主义基本理知识。

(前一排左3为宋文源)

学习结束后,调固原地委宣传部工作。父亲宋文彩渴求知识,好学上进,积极参加农村冬学和速成教育,参加县上举办的业余中学学习,由村干部脱产为信用社会计兼公社党委秘书。三叔父宋文域固原师范毕业分配县广播站工作,后到税务系统工作。四叔父宋文斌和二个姑姑也都读到了小学。

伯父、父亲和三叔父在工作和学习中先后买了不少书籍,家里上房柜旁一侧的木条板上纸箱里,装满了书籍。上房梁上还置放着几包书,墙上挂的一个帆布包里也装了不少小画书,我印象最深的是《三国演义》等连环画。上房大红柜一侧的小仓里,还藏着《论语》《千家诗》《薛仁贵征东》《包公案》《西厢记》《十二把镰刀》等老黄书,奶奶用铁将军把柜。家里的书籍中,伯父买来的最多。

爷爷虽不识字,但喜欢书,看到谁不愛惜书就严厉斥责。上房中堂毛主席相下,大红色老式柜上靠墙正中,平摆着一摞由毛泽东选集四卷和毛泽东著作选读垒起来的书台,上面放着白色的毛主席半身瓷相,旁边立一台上海大光明闹钟。每年腊月二十三,奶奶把各个屋子打扫干干净净,用伯父带回来的旧报纸把墙壁糊上,整个屋子焕然一新,春节期间家里来亲戚或庄家邻居,有的还认真的读看糊墙的报纸。有一年糊在墙上的报纸中有中国第一颗原子弹爆炸成功的大幅图片,评海瑞罢官的文章,爷爷要我念给他听,当时我还完全念不下来。后来糊上墙的毛主席在天安门接见红卫兵、我国氢弹爆炸成功的报纸,爷爷要问的,我都能够念下来了。

二

就在我们家度过了曾经发生意外的阴影,开始进入常生活时期,城里工作的伯父突然在一天晚上半夜骑自行车捎一提包书回到家里。以往伯父、叔父回来休假,都是在天黑前到家,一家人非常高兴,特别是奶奶和我们几个孙子。奶奶安排做好吃的,自然我们也跟着吃。都盼着他们能多回来,我们就像过节一样高兴热闹。平常只要落在房前屋后的树枝上或房脊上喜鹊喳喳一叫,奶奶就说你大大或你三大就回来了,你们早点看着接,去给推车子。

伯父性格沉稳,语言不多,无论在什么情况下谁讲什么他都能静静地倾听,然后再说出他的想法,不急不燥。但这次伯父晚上回来,和往常不大一样,神情严肃。只和爷爷说了些什么后,又在门外听了听没有什么动静后就休息了。

第二天一早伯父开始在院子角落偏僻处的地窖里反复察看,像是在找什么东西似的,又在各个屋子里看来看去。最后终于在他住的西房炕沿一侧看中了一个位置,用尺子反复丈量,经过设计和计算,在家里存放的木头和胡基中选用了一些料开始“施工”。我和武贵弟就帮着担水担土和泥巴,伯父开始在西房土炕一侧的炕沿边动起工来。

我们兄弟两跑前跑后搬胡基,端泥巴,大约花了2天的功夫,终于砌成了一个高约80厘米,宽约80厘米,长约170厘米的长方形土仓。土仓靠炕仓墙壁中间留了一个小方口做为仓门,选一块合适的小木板做封堵的门,封堵后和墙面一样平整,也方便开启。土仓完工后再经过细致处理,伯父终于满意。这时伯父又收拾整理了家里零散放的一些书籍,包括父亲留下来的一些书,用报纸抱住捆成包,藏在上房山墙一旁角落处的地窖里麦草上,进行了严密遮盖后回城。

我们家距城60里地,骑自行车约得2小时多,这次伯父回城,是专门在太阳落山后才离开家的,计算到城里应该是天黑以后。离开时,爷爷把家里收藏的一柄古锏用布包了,再用细绳子捆好,要伯父带上夜晚路上防身。伯父贴身背上,穿好外衣,骑自行车带夜回城了。爷爷、奶奶神情严肃,我还不明就里,只是感到有什么大事要发生的那样,阴影气氛又笼罩在一家人的心头。伯父走后,爷爷一夜几乎没有入睡。

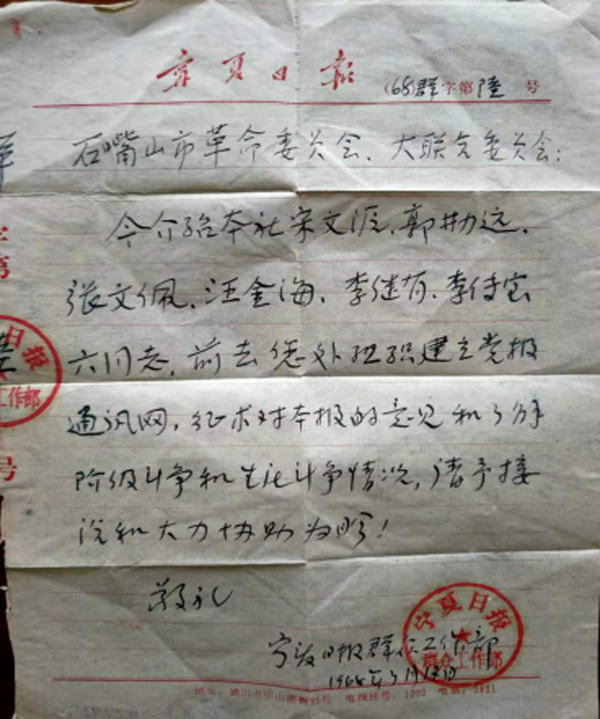

那时伯父正是宁夏日报派驻固原通讯干事,机构挂靠在固原地委宣传部,负责宁夏日报在固原地区的新闻通讯报道工作。经常跑各县,跑基层,拍照、写稿和组织写稿,常见伯父带着印有“新华社”“宁夏日报”字样的方格稿纸,有16K大的,还有小4K大的在家里写稿。还有新华社编印的“新闻写作”和宁夏日报编印的“通讯员学习材料”等身边常用的工具书,还有海鸥120相机、胶卷和冲洗照片的相纸、显影粉、定影粉等。还要每月要上银川回报社开会,汇报工作,报销和领取工资,工作繁忙,平常2个月左右才能回家一次,呆二、三天就走。

但这时期却一反常态,时不时半夜或者天快亮时候回到家里,每回来时自行车上的帆布包里都装满书籍。他把在单位或者宿舍里的一些书籍,除马、恩、列、斯选集和毛主席著作、时事政策文件等外,解放前和五、六十年代出版的一些书籍学习笔记等约上千册书都转移回来。

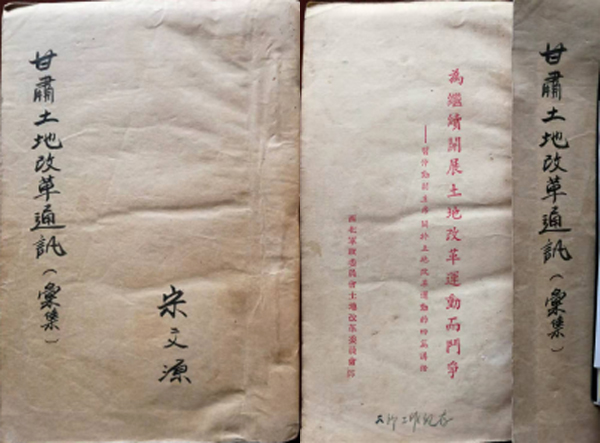

书带回来后,伯父闭门不出进行整理。那时村里学校基本没有什么课上,我们背一会毛主席语录就放学回家了。见伯父忙着整书,就围在伯父跟前,帮伯父捆书。伯父的书有包着书皮的,有几本小册子装订在一起,粘上书皮,毛笔写上书名,落上他的名子。他读过的老黄书《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》等书里密密麻麻用毛笔字划着大圈、小圈和竖线等标记,有红色的圈和黑色的圈等。有中国农村的社会主义高潮,解放战争回忆录,装订起来《红旗》《学习》杂志,中央团校的一些政治理论教材包括俄语教材,五十年代和六十年代初出版的长篇小说,《三国演义》《水浒传》等多部古典小说,《康熙字典》《辞源》等老工具书。

整理中,伯父还时刻警惕着有什么陌生人来家,时不时要我们在外面去看看。我们家是独庄,离庄家邻居比较远,要眺望远处进村路口有没有什么人等异常现象。整理完毕后,伯父给我们留了毛主席语录、诗词、纪念章等,比学校发的好多了,令人爱不释手。

伯父把他带回来的和藏在地窖里的书,整理好包成包,一包一包捆好,然后一包一包地从土仓口放进去,再用准备好的小木板堵上小门,糊上报纸,小门和仓墙壁合为一体,看不出什么破绽后,伯父如释负重。

就在伯父处理好这些走后不久,家里来了一些“红卫兵”,说是破四旧,立四新,宣传毛泽东思想。他们用大红纸和白色广告书写了几幅毛主席语录贴在上房墙上中堂的毛主席相两侧,还在左右的山墙上贴了几幅,给其他屋子也写了几幅贴上,夸我们家是革命家庭,在家里住了一夜就走了。解放军也驻进村里,参加生产劳动,教唱语录歌,还来到家里,担水扫院干农活。军营里早、中、晚军号响彻,歌声燎亮,传的很远,偏僻平静的小山村也着实热闹了起来。

三

随着时间的推移,伯父回家逐渐正常往返了,没有以往那样提心吊胆,回来后就打开土仓,取出书来翻看,还添进去一些书籍。我常跟在伯父身边看伯父开启书仓取书放书,帮伯父拿这取那。伯父见我喜欢,就从书仓里一包小说中取出《林海雪原》给我,并且要求只在家里看,不要拿出去,不能在外给人说家里有什么书,我一一应允。伯父封堵好书仓门,再在上面糊上报纸,谁也不晓得这里还暗藏个“机关”。

我拿上《林海雪原》小心翼翼地一页一页一字一句地读了起来,这是我第一次读这么大这么厚的小说,自感一下子长大了似的。一读就被小说中的人物故事吸引住了,白天一有空就读,读完就藏起来,晚上点上煤油灯再,往往一读就读个大半夜,仅十几天就把全书读完后又读了第二遍。手头无书读时拿上再读,还反复阅读了一些章节。

这一读还真上瘾,就盼着伯父回来再读另一本,恰恰伯父迟迟不回来。想起四叔曾在奶奶锁的大红柜里取存放的书看,也向奶奶要。奶奶和爷爷见我要书看,高兴都来不及呢,就开柜锁任我去看。先拿出《薛仁贵征东》的老黄书,封面是彩色的水印穿白袍的薛仁贵骑大红马,手执方天画戟,内页繁体字竖排。开始我是囫囵吞枣看大概意思,慢慢地把字里行间的语句意思连贯起来,一些繁体字能看懂了,也知道了读音。在爷爷的提示下,了解了薛仁贵,知道了李世民,也知道了什么是忠臣、奸臣,奸臣怎么陷害忠良的等等,心灵深处产生了对奸贼的极端痛恨。这本书薄,不几天就读完了,后又读了《薛丁山征西》,《罗通扫北》《包公案》等。读书时,只要听见门外有什么动静和狗叫,就先把书藏起来,再出去看看。柜里就几本老书,都比较薄,没有多久全部仔细读完。书越读越爱读,尤其是当你从他人口中知道还有什么书什么书后,而且这些书就在伯父的书仓里的时候,心切的程度是可想而知的。时不时到西房的书仓前看看,但伯父不回来,伯母是不敢开仓的。

伯父的书仓成了我向往的心灯。突然,一天周六下午,放学回来,只见伯父在上房的屋檐下吸着烟,自行车摆在院里,我高兴极了,就问伯父咋这么长时间才回来啊,伯父只是笑了笑。

厨房里已经飘出奶奶做好的香喷喷长面味,当晚伯父和爷爷说了大半夜话,我没有敢打扰。第二天早上,我拿着《林海雪原》给正在西房炕边坐着吸烟的伯父,说:大大,看完了。伯父“嗯”了声,要我找个刃片子来。只见伯父右手拿刃片,左手在炕墙书仓一面糊着报纸的墙壁上轻轻来回模,感觉到墙壁木板堵的缝隙时,用刃片随缝隙轻轻把糊在小木板四周的报纸沿缝隙划开,把露出封堵的木板取下,书仓小门打开了。伯父向仓里望了望,伸进胳膊取出一包解开绳子,只见整整齐齐的两摞十几本书并排放着。伯父翻了翻后,取出《红旗谱》《红日》给我,把《林海雪原》收进捆好,放回仓里,再封堵上仓门,糊上报纸,和整个外墙一模一样。糊上报纸和墙面一个整体,看不见木门在哪里,开启时只有用手摸才能感觉出封堵的木板缝隙,才可划开。

转眼间已经到了70年代,我上了初中,这时候我想要读什么小说,伯母就直接给我开仓,她要我自己去找。我取出《暴风骤雨》《三里湾》《山乡巨变》,这是签着父亲的名字的书,x年x月x日购于新华书店。之前,家里柜旁边木板上的纸箱里装的地理图册,蓝皮黄页粗纸的甘肃师范大学中文专业函授教材等,据说是父亲曾经学习用过的。还有《苦菜花》《野火春风斗古城》等书,落着父亲的名和购买日期在家里散放着。

后来伯父就直接把书仓基本上开放了,伯父给四叔先后拿出《水浒传》《水浒后本》《三国演义》《西游记》《红楼梦》《儒林外史》《东周列国志》等古典作品,叔父完读一本我接上读。我参加工作后,不用等伯父回来就和四叔随时可以打开伯父的书仓取书读,直到把伯父书仓里的多部中国现代长篇文学作品和苏联小说《卓娅和舒拉的故事》《钢铁是怎样炼成的》等看了个遍。还和同学同事进行交流交换着看伯父书仓里没有的书,比如《红旗插上大门岛》《三千里江山》《说唐》《说岳》《杨家府演义》等多部现代和古代小说。

(前一排左4为宋文源)

几十年过去了,我家老屋和伯父的书仓随着农村的变迁早已不复存在,但每每故地重返,回想起我们的读书年华,就不由得想起伯父的“书仓”和“书仓”里保存下来的经典作品,伯父给我们的精神滋养和知识帮助,为我们的学习和工作增加了无穷的力量。虽然伯父早已离休,离世,但他一生勤奋好学,淡泊名利,克己奉公的精神永远激励着我们后人。

2020年11月于银川寒舍

|