来源:光明日报

2018狗年邮票(设计) 周令钊

一笑图(中国画) 朱瞻基(明代)

维吉尔诗歌集中的插画,一只小狗立于月桂树下,在构图上与中国画《一笑图》有异曲同工之妙

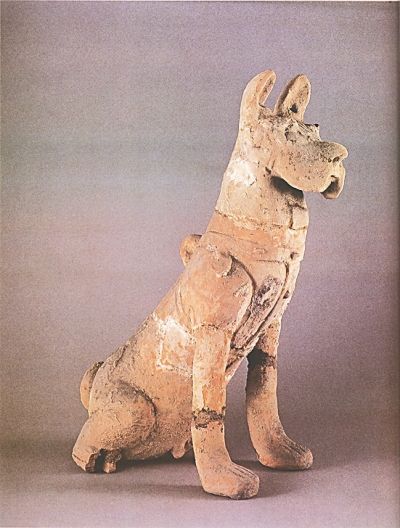

东汉时期陶狗

当门吠客无亲疏(中国画) 齐白石

簪花仕女图(中国画·局部) 周昉(唐代)

纺车图(中国画·局部) 王居正(北宋)

十骏犬图之一(绘画) 郎世宁(清代)

犬(书法) 孙晓云

大漠行(中国画) 黄胄

金鸡振翅,瑞狗当值。立春今至,一元复始。即将到来的戊戌狗年,想必在不少人心目中都能引发美好的共鸣和祈愿。事实上,古往今来的大多数人类文明对于狗都有正面的认识、高度的赞美。从虚构的神话到现实的表达,人们很早就开始用画笔记录下这些伙伴的身影,赋予它们忠诚、勇猛、机敏的品质与永恒的生命。

生活在战国时期的思想家韩非子曾记载过一个有趣的故事。有一天,齐王问一位画家:“什么东西最难画?”画家答道:“犬马难,鬼神易。”因为犬马与人们的生活息息相关,大家天天都看在眼里,使得想要把它们画得看起来相像,并不容易;而鬼神之流,谁都没有亲眼所见,自然可以任由画家发挥,好画许多。通过这则故事,我们得以了解我国古人在绘画创作时力求形似的主张。

若论今天国人最熟悉的猎犬形象,恐怕非《大闹天宫》动画片中伴随二郎神左右的哮天神犬莫属。事实上,猎犬也正是历代画家最爱描绘的犬类。

从现存的仰韶彩陶上,我们便可以看到四肢开张、飞奔向前的猎犬图案。两汉时期的画像石、画像砖上也有许多类似的形象。它们共同表现出狗对于人类最早也是最重要的价值——为人类追击猎物,这也是像“狩”“猎”这样的汉字部首属“犬”的原因。

我国古人曾将犬分为三类,其中之一便是所谓“田犬”,即猎犬。在欧洲中世纪的抄本插图上,也清晰地描绘了狗的四种不同功能:牧羊、逐鹿、追兔和为主人报仇,一半与打猎有关。晋人傅玄在他的《走狗赋》中,赞美优秀的猎犬兼具鹰与虎的“劲武”,也谈到了当时西域进献名犬的故实。

自晋代以来,上层社会开始以驯养和搜求异域名犬为乐,而西域国家也常以名犬作为国礼进献给中原王朝的统治者。这时的猎犬不仅仅只会狩猎,还要承担外交的职责。唐代诗人杜甫曾以一篇《天狗赋》尽显天宝年间宫廷所畜西域异犬的风姿。在唐懿德太子李重润墓室里,有一幅今天被命名为《架鹞驯犬图》的壁画。画中描绘了一位唐代内官装束的男子手擎鹞鹰,回首俯视着一只抬腿示好的猎犬。猎犬身体修长,双耳尖耸,正是佳犬的特征。另一边,一位胡人驯犬师恭敬地随侍其后——正如杜甫赋文中所提到的那样,西域进献的猎犬都由专门的胡人跟随驯养。

《架鹞驯犬图》为我们提供了不同于以往的猎犬形象。画中的猎犬不再只是一味地奔跑逐猎,他们开始与主人互动,亲昵而温顺。在一派融洽的画面氛围背后,是猎犬地位的进一步上升与礼仪功能的变化。这一点在更早一些的唐章怀太子墓《狩猎出行图》壁画中也得到体现——在这幅壁画中,猎犬依偎在猎手的怀里,等待着出击的时刻,尽显待遇优渥。

有唐一代受到优待的不只是猎犬,还有成为贵族生活新宠的观赏犬。新疆阿斯塔那唐墓中发现的绢画里便出现了孩子抱着小狗的画面;现藏于辽宁省博物馆的《簪花仕女图》中,雍容华贵的妇人也挑逗着小狗,以此排遣宫苑生活的单调乏味。

描绘异域进贡名犬的传统,直到清代乾隆时期才再度振兴。我们今天还能看到乾隆帝分别命宫廷画师和西洋画家以中西不同画法所绘制的《十犬图》和《十骏犬图》。在《十犬图》册页中,我们看到画里的猎犬逐鹿、追兔甚至搏虎,尽显威猛;而分藏在两岸故宫的两套各自出于郎世宁和艾启蒙之手的《十骏犬图》,尽管作者及画面不同,但作为主角的十只贡犬却是一样的。相较于前者,乾隆帝为《十骏犬图》里的每一只猎犬都以满、汉、蒙三种语言精心起名,表达出对它们深深的宠爱与希冀。他甚至还定制了瓷制猎犬用于把玩。而“十犬”谐音“十全”,自然更是让这位以“十全武功”自诩的皇帝沾沾自喜。

《十犬图》与《十骏犬图》所呈现出的完全以描绘猎犬为主、去除人类形象的创作模式,对有唐以来的以狩猎图系统来描绘猎犬形象的画法而言,既有联系更有变化。当然,这种变化并非一蹴而就。

现藏于台北故宫博物院的《元世祖出猎图》仍旧遵循原来的创作传统,画中一只猎犬反首仰望着主人,随时听从忽必烈的号令,画面呈现出浓烈的主仆关系。表现类似关系的场景,在出土于内蒙古宝山辽墓的壁画中也能看到。这座建造于辽代早期的贵族墓葬中描绘了一只守护于墓门前的黄犬,它仿佛听到了主人的召唤,正要抬腿前往。而在南宋佚名画家所绘的《搜山图》中,二郎神的哮天犬正在主人的指挥下追击妖怪。不过,这充满动感的画面,与后来的《元世祖出猎图》形成鲜明对比——显然,后者以静态的画面改变了之前动感十足的表现方式。

南宋时期供奉画院的李迪,或许是最早将猎犬作为画面主角的画家。擅长描绘社会风俗题材的他,以十分工细的笔触在尺幅不大的画面里描绘了一只栩栩如生的猎犬,其写实程度几乎与九个世纪之后俄罗斯巡回画派画家列宾笔下的狗不相上下。

明宣宗朱瞻基一生喜爱射猎,在美国沙可乐博物馆收藏有一件据信是他亲笔绘制的《双犬图》。画中两只猎犬并肩而立,神采各异。这件皇帝专门为猎犬而作的绘画,不仅体现出其对猎犬的喜爱,也接续起了李迪建立的绘画传统。不同的是,画面中还出现了萱花等植物形象,进一步丰富了画面的内容与意蕴。

另一件同样出自朱瞻基之手的《一笑图》现收藏在美国纳尔逊美术馆。这件立轴绘画描绘了一只蹲在竹林之间的小狗,样貌乖巧,与《双犬图》中的猎犬呈现出不同风韵。有趣的是,这件创作于宣德二年(1427年)的作品在构图上与欧洲近乎同时代出版的一部维吉尔(Virgil)诗歌集中的一幅手绘插图颇有异曲同工之妙——在这幅插图中,一只模样相似的小狗正孤零零地站在一棵月桂树前,若有所思。

事实上,将狗描绘于植物环境之中的做法,在传世的南宋至明代绘画中并不罕见,而这些作品中又以“乳犬图”题材为多。例如现藏河北博物院的《萱花乳犬图》,以萱花和母子犬寓意母爱,应当具有道德教化的功能。类似的作品还有同馆所藏的《鸡冠乳犬图》、辽宁省博物馆所藏的《秋蝶戏犬图》、上海博物馆所藏的《秋庭戏犬图》以及日本大和文华馆所藏的《萱草戏狗图》等等。

究其源头,“乳犬图”同样属于表现社会风俗的绘画主题。这类题材伴随着平民文化的流行,兴盛于两宋。画家们开始热衷于表现日常生活中的狗,而不再只是描绘贵族生活中常见的猎犬。北宋王居正的《纺车图》中,描绘了陪伴主人纺纱的家犬。五代画家关仝所绘的《关山行旅图》中,也用简练概括的笔触描绘了山关客栈中的狗,凸显市井生活气息。至于南宋画家李嵩的《货郎图》里所刻画的那群朝着货郎欢蹦而来的母子犬,在现实表现能力上已经达到了相当高的水准——显然,“犬马难”早已经难不倒当时的画家们了。在这些画面中占据主角的,是古人所谓的“守犬”,亦称“吠犬”。它们是普通人日常生活的伴侣,守护着主人的安全,伴随着主人的喜怒哀乐。

画家们也希望通过自己笔下的小狗来向人间传扬高尚的品德。例如在意大利文艺复兴画家提香所绘的名作《乌尔宾诺的维纳斯》中,小狗就被描绘在主人公的脚边,寓意着忠诚。在更早一些的尼德兰画家扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》中,新婚的夫妇彼此牵手宣誓。在他们之间,一只小狗正眺望着画外,喻示夫妻双方对婚姻的忠贞。

相比于西方画家善于将小狗作为道德密码隐藏于画面之中的传统,中国历代的画家们似乎越来越直截了当。回顾我国的画狗历程,无论是骁勇的猎犬,抑或是可爱的守犬,画家们都从不吝惜笔墨与精力去追求完美的表现。晚清的画家们同样十分喜爱描绘庭院中消遣嬉戏的小狗,任伯年便有不少此类作品传世。这种画狗的传统,后来成为工笔绘画的重要一支,近代画家如张善孖、刘奎龄、刘继卣等人都有类似的绘画精品流传下来。

不拘一格的齐白石则在继承这一传统构图模式之余,开创性地用简笔线条的造型方法使狗的形象跃然纸上,画面上辅以题词,既增加了趣味,也丰富了画意。他还自称“青藤门下走狗”,以表达甘拜先贤为师的自谦之情。黄胄素有画狗“天下第一”的美誉。他一生爱狗知狗,用速写、素描、水墨等多种艺术形式描绘了大量不同形象与品质的狗。在画中,它们有的为边民放牧,有的伴驼队探险,有的与主人嬉戏,有的陪战士戍边,可谓集历代画狗之大成,把狗与人类的相亲相守刻画得淋漓尽致、动人心扉。

狗年即将来临,回顾艺术史,古今中外的人们为这些最亲密的伙伴画像传神,而这也是我们与它们千百年友谊的最好见证。

(作者:王瑀 单位:中央美术学院人文学院图书馆) |